हम 'कला- 360' नामक फोण्ट का इस्तेमाल सत्यजीत राय और 'बनफूल' की रचनाओं के अनुवाद को टाईप करने में करते हैं। यह फोण्ट काफी साफ-सुथरा है और स्थान भी ज्यादा लेता है- खुला-खुला का आभास मिलता है। अभिमन्यु ने बताया कि किताबों में कम जगह लेने वाले छोटे फोण्ट अच्छे लगते हैं और पन्ने भी भरे-भरे अच्छे लगते हैं।

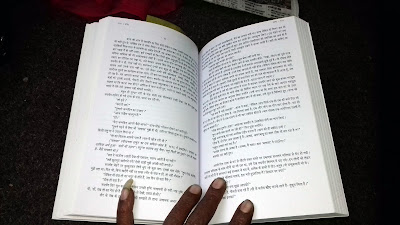

...तो 'डाना' के मामले में हमने 'गुल- 12 नॉर्मल' नामक फोण्ट का इस्तेमाल किया, जो अपेक्षाकृत कम जगह लेता है। पन्नों का मार्जिन भी थोड़ा-सा कम कर दिया। इसके बावजूद जब 'डाना' पुस्तक हाथ में आयी, तो इसकी मोटाई देखकर हम दंग रह गये। अब हम खुद सोच रहे हैं कि इतनी भारी-भरकम रचना का हमने अनुवाद कैसे कर लिया और करीब 350 पन्नों का मैटर टाईप कैसे कर लिया!

1. मूल उपन्यास का समापन 'खुला समापन' है और इस लिहाज से हर पाठक को यह कल्पना करने का अधिकर प्राप्त है कि इसके बाद क्या हुआ होगा! तो एक पाठक के हिसाब से हमने भी कल्पना की है कि इसके बाद ऐसा हुआ होगा, या ऐसा होना चाहिए।

2. यह उपन्यास 2015 में "कॉपीराइट" के दायरे से बाहर आ गया है। इस लिहाज से भी मेरी हिम्मत बढ़ी कि हम अन्त में एक अध्याय जोड़ते हुए पुनर्समापन की कोशिश कर सकते हैं।

3. उपन्यास को 25 जनवरी को अपनी वैवाहिक रजत-जयन्ती के अवसर पर हम श्रीमतीजी को अर्पित करना चाहते थे। मूल उपन्यास का जो समापन था, वह इस अवसर के उपयुक्त नहीं था। इसलिए हमने अपनी ओर से एक अध्याय जोड़ते हुए कहानी का इस तरह से समापन किया कि वह वैवाहिक रजत-जयन्ती पर अर्पण के उपयुक्त बन जाय।

हालाँकि अपने अध्याय से पहले हमने एक टिप्पणी में बता दिया है कि मूल उपन्यास में कहानी यहीं समाप्त हो रही है, अगला अध्याय हमने जोड़ा है और पाठकगण अगले अध्याय को न पढ़ने के लिए स्वतंत्र हैं।

"जयदीप,

तुम्हारा लेखन अद्भुत है। लिखने की ऐसी क्षमता होने पर स्वयं ही कहानी या उपन्यास लिखा जा सकता है और वह निश्चित रूप से पाठकों को पसन्द आयेगा।

प्रश्न है कि यह उपसंहार उचित है कि नहीं।

उपन्यास की छह विशेषताओं में से एक है लेखक की 'फिलोसॉफी ऑव लाईफ', अर्थात् जीवन के बारे में लेखक की विशेष उपलब्धि, जिसे वे इस उपन्यास के माध्यम से बताना चाहते हैं। तुम्हारे द्वारा किया गया उपसंहार लेखक की 'फिलोसॉफी ऑव लाईफ' से नहीं मेल खायेगा। इस लिहाज से, आपत्ति बनती है। लेकिन तुमने जो ऑप्शन दे रखा है कि पाठक चाहे, तो नहीं भी पढ़ सकते हैं, इससे लेखक की निजता का हनन नहीं होता है।"

के.जी. रॉय सर ने हमें सस्ते में छोड़ दिया, "बनफूल" चूँकि भागलपुर के थे, इसलिए हो सकता है कि वे हमें दो-चार झापड़ ही रसीद देते!

खैर, "बनफूल" के जो भतीजे मनिहारी में रहते हैं (बनफूल के जन्मस्थान को उन्होंने स्मारक की भांति सहेज रखा है), बहुत पहले उनसे हम मिले थे। वे हिन्दी पढ़ना नहीं जानते। उन्होंने हमें बनफूल की एक पुत्रवधू (कोलकाता) से सम्पर्क करने को कहा था, जो साहित्य से जुड़ी हैं। हमनी ईमेल किया था। उनके पुत्र यानि बनफूल के पौत्र महीरूह मुखर्जी ने उत्तर दिया था। वे भी हिन्दी कुछ खास नहीं जानते, पर कुछ कहानियों के अनुवाद को सरसरी तौर पर पढ़कर खुशी ही जतायी थी उन्होंने। अब इस प्रयोग पर उनकी क्या प्रतिक्रिया होगी, पता नहीं।

***